|

| ||

| ||

| ||

| Pages 1 | 2 | ||

| ||

| ||

jeudi 16 octobre 2008

La gendarmerie coloniale en Océanie (1846-1939)

Surveillants militaires en Nouvelle-Calédonie

Surveillants militaires en Nouvelle-Calédonie

Sur http://gencaillou.spaces.live.com

Liste non exhaustive éditée en janvier 2007

Voici, en janvier 2007, une liste alphabétique non exhaustive des surveillants militaires ayant séjourné en Nouvelle-Calédonie,

Certains s’y sont mariés et ont fondé une famille, d’autres y sont décédés, d’autres, plus nombreux, n’y ont fait qu’un passage plus ou moins long – ils ont été relevés sur les actes de l’état civil du territoire – les épouses de certains d’entre eux sont indiquées en bleu – Si vous avez la chance d’y découvrir l’un de vos ancêtres les informations connues sont à votre disposition en posant vos questions sur:

Le dernier recensement a été pratiqué en 2004

Le dernier recensement a été pratiqué en 2004. Ses résultats ne sont pas encore connus et il a été l'objet d'une polémique (l'origine ethnique a été retirée du questionnaire sur demande de Paris alors que les différentes ethnies souhaitaient compter leurs troupes) qui entache quelque peu sa fiabilité. Près de la moitié de la population a moins de 25 ans. 69% de cette population est en Province Sud, 21% en Province Nord, 10% en Province des Iles. Le Grand Nouméa fait à lui seul 60% de la population.

Par communautés ethniques, les calédoniens sont répartis ainsi en 1996:

• Mélanésiens : 44,1%

• Européens : 34,1 %

• Wallisiens et Futuniens : 9%

• Tahitiens : 2,6%

• Indonésiens : 2,5%

• Autres : 7,5%

Des femmes pour les colons de Nouvelle Calédonie

La Terre n'appartient pas à l'homme

c'est l'homme qui appartient à

la Terre.

Sitting Bull

1ère DIVISION.- Circulaire à MM. les Sous-Préfets et Maires, relative à l’émigration en Nouvelle-Calédonie.

Nancy, le 24 février 1873.

Messieurs,

Un courant d’émigration déjà considérable et qui tend chaque jour à s’accentuer davantage se produit actuellement vers la Nouvelle-Calédonie, mais cette émigration ne peut être fructueuse pour le développement de la colonisation que par la constitution de la famille dans les centres agricoles ainsi formés.

M. le Ministre de la Marine se préoccupe dès à présent d’une semblable situation, et il a sollicité mon concours pour le recrutement de la population féminine à diriger dans ce but sur notre colonie.

Je ne doute pas, Messieurs, qu’il ne vous soit possible de trouver dans les établissements hospitaliers relevant de l’administration, des jeunes filles honnêtes et laborieuses qui, attirées par la salubrité du climat, l’extrême facilité de se placer ou de s’employer à des travaux de tout genre, consentiraient à s’expatrier, lorsqu’elles sauraient retrouver une terre française et qu’elles auraient la perspective d’y contracter des mariages avec les colons sérieux du pays.

Le Ministre croit devoir ajouter que, de son côté, la marine assurerait aux orphelines :

1° un trousseau au départ;

2° le passage gratuit jusqu’à Nouméa;

3° le logement et la nourriture dans la colonie, chez les sœurs de saint Joseph de Cluny, aux soins desquelles les jeunes filles seraient confiées depuis leur départ de France jusqu’au jour de leur placement ou de leur établissement;

4° enfin, il y aurait lieu de compter sur une dot constituée en bons de terre de la valeur de quatre hectares qui serait remise à celles d’entre elles qui trouveraient à se marier dans la colonie.

Je vous prie, Messieurs, de vouloir bien porter ces dispositions à la connaissance de vos administrés.

Recevez, Messieurs, l’assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Préfet,

A. LE GUAY.

AUMÔNERIE DES DEPORTÉS

AUMÔNERIE DES DEPORTÉS

et des TRANSPORTÉS

1882-1885

Cahier contenant d'un côté les citoyens libres

de l’autre côté les prisonniers.

+

J.N.J.

Cimetière du Personnel libre.

N.B. Voir à la première page du Cimetière de la Déportation, en marge, la signification des signes. J.

1° Joseph LE GUILLOU, Matelot du Cyclope le 22 Août 1872 ++.

2° TAILLANDIER, Surveillant Milre 30 Octobre 1872 ++.

3° Olympe LECANTE, âgée de 15 mois. _ 27 Janvier 1873.

4° Désirée LEMAZURIER, femme de Surveillant Milre 18 Février 1873 +++.

5° Mme MASSE, demoiselle PONTEAU accouplée à un Surveillant Milre, tuée par son soi-disant mari, ivre comme elle. 20 Février 1873. Point de sacrements, hélas !

6° DUTEL, transporté, mort en mon absence. J'ignore la date.

7° Joseph LELOUER, enfant de Surveillant. _ 14 Juin 1873.

8° Un jeune homme étranger, de 22 ans. Mort sans assistance religieuse chez Simon le MERCANTI. Date 1873.

9° Laure LEFOL, fille du commissaire, âgée de 6 mois. _ 19 Janvier 1874.

10° Un Kanaque, mort par accident, de viande empoisonnée. Natif de Maré, baptisé la veille de sa mort par un Kanaque catholique. Enterré religieusement. 30 Janvier

1874 _.

11° Un transporté, mort d'une piqûre de mouche vénimeuse. 29 Février 1874 ++.

12° Un transporté Louis LEBEAUPAIN, 38 ans. 29 Avril 1874 +++.

13° Un transporté BOUSQUET Louis, mort d'une piqûre de mouche vénimeuse, n'a pu recevoir les sacrements, étant mort presque subitement. 27 Octobre 1874.

14° DESPIENNE, gendarme, piqué d'une mouche vénimeuse. 24 Novembre 1874 +.

15° Henri BARBIER, Surveillant Milre, piqué d'une mouche vénimeuse. 1er Décembre 1874 ++.

16° Pierre LAMIOT, âgé de 4 ans, fils de Surveillant Mi1re _18 Janvier 1875.

17 ° Henri AUDET, fils de Surveillant Milre, âgé de 4 ans 1/2. _ 20 Février 1875.

18° Charles LACHAPELLE, âgé de 3 jours. _ 8 Mars 1875. Baptisé.

19° Camille GAUDIN, avorton mort-né d'un Surveillant Militaire. 8 Avril 1875. Enfoui, non enterré.

20° Pierrette LEROUGE, âgée de 4 jours, fille de Surveillant Militaire. Baptisée ou

mieux ondoyée par son père in extremis. _ 14 Juin 1875.

21° Un Malabar, baptisé sous condition par moi, puis extrémisé ++ 14 Août 1875.

22° Achille LAMIOT, âgé de 6 mois, fils de Surveillant Milre 6 Janvier 1876. _

23° Ernest MEUNIER, fils de Surveillant Milre, âgé de 2 ans. 28 février 1876. _

24° Le Surveillant Milre GALLERY, de 2e classe. Noyé la veille de Noël. 24 Décembre 1876.

25° Blanche LACHAPELLE, âgée de 7 ans et 2 mois. _ 27 Février 1877.

26° Madame Eulalie THOMAS, femme de Surveillant Milre , morte le 17 Mars 1877 et portée à la Mission pour être enterrée dans le cimetière Kanaque, en sa qualité de « Mère des tayos » +++.

27° Charles LEPORTIER, âgé de 9 à 10 mois, fils de Surveillant Milre _18 mars 1877.

__________________________

Total : d'où 9 Sacrements de Pénitence, 5 Extrême-Onction, 3 Eucharistie, 12 Palmes.

JANIN.

–––––––––––––––––––––––––––

28° Louise Marie KAY, fille du capitaine du génie. 19 Janvier 1878. _ a vécu quelques minutes.

29° Joseph Eugène Louis LAMOT, fils de Surveillant. 31 Janvier 1878 _ quelques mois.

30° Aline Marguerite Hélène MAGNIER, fille de M. MAGNIER, capitaine d'infanterie de marine. 3 mars 1878 _ quelques mois.

31° Hippolyte Adolphe BAUDOUX, fils d'un Surveillant _ 26 Février 1878, quelques mois.

32° Alfred GRESLON, soldat d'infanterie de marine ++ 6 Janvier 1878.

33° Marie Geneviève KERNElS (2) Veuve OLLIVIER âgée de 70 ans. 11 Avril 1878

+++ mère de Mme LE LOUËR femme d'un surveillant militaire (2)

34° Pierre MANDIGON, soldat d'infanterie de marine, 18 Avril 1878, + surpris sans quoi il aurait communié.

35° Alexandre DUBONNET, soldat d'infanterie de marine. 25 Avril 1878 +++.

36° BESSE François, soldat d'infanterie de marine, 5 Mai 1878. Noyé par accident. Il était atteint de la fièvre typhoïde et dans un accès de délire il est allé prendre un bain ; une congestion s'en suivit et probablement une mort instantanée. Dans les circonstances ordinaires il aurait certainement rempli ses devoirs.

37° François Charles LACHAPELLE, fils d'un surveillant militaire, trois ans et deux mois. _ 6 Mai 1878.

38° BAFARD Jean, soldat d'infanterie de marine, +++ 12 Mai 1878.

39° FARGEIX, soldat d'infanterie de marine ++. 28 Juin 1878. Amené presque sans connaissance mais ayant donné la preuve des meilleurs sentiments, il a semblé reconnaître le prêtre lors de l'administration des derniers sacrements.

40° MONÉGER Simon, soldat d'infanterie de marine. 9 Juillet 1878 […] !!!

41° POÏNDI BAÏNO Joseph, transporté indigène de Baï, baptisé par moi in extremis, 26 Février 1879.

42° DUPROT Albert. Gendarme, ++ administré tout-à-fait in extremis, mais il a été surpris et nous tous de même. C'était un brave garçon.

43° DUBOX Armand, 29 ans, soldat, ++ 14 7bre 1879.

44° Un matelot dont je n'ai pu avoir encore le nom, enterré le 29 juin 1879.

45° Une petite fille, baptisée en secret et enterrée civilement, le 3 janvier 1880 par la volonté de son père, le déporté VEILL.

N°46 10 février 1880, enterrement religieux de Marie Antoinette Jeanne Renée

TARTAIRE, âgée de neuf mois, décédée le 9 février et enterrée le 10 dans le cimetière de la presqu'île Kuto. 10 Février 1880. A. LECOUTEUR […].

N°47 Le 7 mars 1880. Enterrement religieux de Adolphe Eugène BAUDOUX, âgé de 4 mois. Décédé le 6 mars et enterré dans le cimetière de la presqu'île Kuto.

A. LECOUTEUR aumônier […].

Cimetière de la Transportation.

Cimetière de la Transportation.

N.B. Dans la nomenclature des morts ci-renfermée, une croix simple signifie Sacrement de Pénitence, une croix surmontée d'un zéro signifie Extrême-Onction ; une croix surmontée d'un zéro croisé signifie l'Eucharistie. D'où 350 Sacrements de Pénitence, 23 Extrême-Onction, 12 Eucharistie. R.

Une palme indique un enfant baptisé, mort avant l'âge de raison ( 4 Palmes).

Alexandre GOUERRE, 50 ans, ++ 1er Novembre 1872.

N.B. À ce premier enterrement qui fut très solennel, toute la déportation assista. Il y eut plusieurs discours dont un de l'Aumônier qui lui devint comme un moyen de faire connaissance avec son nouveau peuple. Il fut content de cette première journée qui n'eut pas sa pareille.

LETOUQUEUX, 50 ans, 20 Xbre 1872 ++.

Baptiste LETUEUR, 22 ans, 17 Février 1873 ++.

TRINQUET François, 36 ans, 23 Juin 1873 ++.

FOURCROY Victor, 62 ans, 11 Septembre 1873 ++.

Alexandre MINGUET, 40 ans, 25 Octobre 1873 +.

Jean-Baptiste TABOURET, 35 ans environ, 3 8bre 1873 +.

Jean LOOTENS, 62 ans, 6 Janvier 1874 +++.

N.B. Le premier de tous qui ait descendu dans la terre, avec son corps,

l'Eucharistie, gage de sa résurrection glorieuse.

SOMMERET Pierre, 45 ans, mort du charbon, le 29 Janvier 1874 +.

Pierre PENOT 45 ans, 25 Février 1874 +++.

COURGIBET Constant, 30 ans, 21 Mars 1874 +++.

Joseph DUCOURTIAUX, 40 ans, 24 Mars 1874 +++.

CONTAL Barthélémy, 60 ans, 30 Avril 1874 ++.

Auguste BORIES, 60 ans, 30 Mai 1874 +++.

Florimond DUBUS, 29 ans, 2 Juin 1874 ++.

GRIEMBERGER Morand, alsacien de 38 ans, 9 juin 1874 ++.

Louis LINKE, 45 ans, 2 Novembre 1874 +++.

Madame Louise ALMANDET, femme du déporté de ce nom, 40 ans, 17 novembre

1874 +++.

N.B. C'est la première femme qui ait été enterrée dans le cimetière de la Déportation. Elle laissait 4 enfants à leur père.

Une petite fille de 1 mois, Blanche BOURLET, 24 Novembre 1874 _.

GIBIERGE René, 40 ans, 4 Décembre 1874 +.

Benoît BOQUILLON, 50 ans, 15 Décembre 1874 ++.

Eugène RAMELY, Suisse de nation., 28 ans, 3 Janvier 1875 ++.

DELACOUR Philippe, 35 à 40 ans, 2 Février 1875 ++.

Louis THEVENEY, âgé de 9 mois, 25 Avril 1875 _.

Marie Adolphine de la SALETTE, née DEMANGE,

Âgée de moins d'un an, et quoique baptisée enterrée civilement par l'idiote perversité du père et la plus idiote encore lâcheté de la mère qui n'osa jamais avouer le Baptême, 30 juillet 1875. J'ai béni la fosse avant et après _.

Gilbert COURTESERRE, 50 ans, 30 7bre 1875 +.

LEFÈVRE Joseph, 55 à 60 ans, 1er 8bre 1875 ++.

Pierre LAURENT, 50 ans, 8 9bre, +++.

BRÉCHOTTE Théodule, 40 ans, 18 9bre 1875 +++.

N.B. Par un beau zèle de M. le Gouverneur, il y avait à cet enterrement un

piquet de soldats : Infanterie, Gendarmes, Surveillants. Heureusement, ce fut la première et la dernière fois.

Charles DANTREVAU, 55 ans, 8 Xbre 1875 ++.

Adeline ALMANDET, 13 ans, 1er janvier 1876 ++.

N.B. Nous n'avons pas eu le temps de lui faire faire sa première communion, dans son lit.

Charles FLEURY, 60 ans, 2 Janvier 1876 +.

CHANOUELLE Pierre, 43 ans, 6 Janvier 1876 +++.

Paul DARCE, âgé de 2 mois, 15 Février 1876 _.

Victor MERCIER, 40 ans, 17 Février 1876 ++.

GALLOIS Ernest, 28 ans, 7 Mars 1876 +.

N.B. Surpris après avoir trop renvoyé par peur des Camarades. Il avait communié 2 fois dans une précédente maladie.

Jean-François BEAULIEU, 48 ans, 2 Avril 1876 +.

N.B. Surpris, sans quoi il eut reçu tous les Sacrements.

Madame Vincent DUBNHER, 40 ans, femme du déporté de ce nom. 6 Avril 1876 +++.

Georges CLAUDEL, 53 ans, 7 Avril 1876 ++.

THIELMENT Alphonse, 50 ans, 19 Avril 1876 ++.

Justin BOURCARD, 16 Mai 1876, 35 ans +.

François BRÉVIF, 48 ans, 9 Juin 1876 ++.

DUMONT Jules, 45 ans, 15 Juin 1876 ++.

BOURGEOIS Adolphe, 55 ans, 7 8bre 1876 +++.

HANDON Henri-Joseph, Bavarois, 48 ans, 9 8bre 1876 ++.

MANGEAU Victor, 33 ans, 18 8bre 1876 +.

Louis d'HERSIGNERIE, 62 ans, 26 Xbre 1876 ++.

LEBOS Pierre, 42 ans, 16 Février 1877 +.

MAYER Charles-Clovis, 45 ans, 20 Mars 1877 ++.

Louis LANDON, 35 ans, 22 Juin 1877 ++.

_______________________

Donc: Total: 50, plus ou moins religieusement morts – sans compter une cinquantaine d'autres par moi enterrés aussi, mais trouvés ou ramassés un peu partout ailleurs que dans l'Église catholique et enterrés pour n'être pas enfouis par le hideux solidarisme. JANIN.

_______________________

Thomas Jacques GANET, 1877, 23 Juillet. Surpris mais avait rempli ses devoirs peu auparavant à la presqu'île Ducos.

DORMOY Ernest Gustave, 1877, 30 Juillet. Respect humain !

N.B. Il a refusé énergiquement de signer l'infâme billet. Pourquoi s'être arrêté

là !!!

BERLIVET Hervé, 1877, 30 Octobre ++ (en parfaite connaissance mais à l'agonie).

BANTRE Denis Alexandre, 20 Octobre ++ 1877.

N.B. Deglutire non valens, sans cela il aurait communié.

VARENNE Jules, 1877, 22 9br. Mal noté, assassiné dans de vilaines circonstances, refusa de déclarer sa façon de penser ; a vécu deux jours après avoir été blessé.

COLLIN Louis dit Garibaldi, 26 9bre. Décédé subitement. 1877.

LAFON Jean, ++ 1877, 26 9bre. Aliéné mais assez bien noté même au point de vue religieux avant cette maladie.

BOCH Louis, décédé subitement. 7 Février 1878.

PILLOT Jn Bte, ++ (en parfaite connaissance mais à l'agonie). 9 Avril 1878.

HAÏCKELY Jean, ++ 30 Avril 1878. Aliéné mais ayant eu quelques moments lucides pendant lesquels il a déclaré formellement et nettement à plusieurs reprises qu'il n'appartenait point à la religion protestante (bien qu'on eut pu le supposer et quelques-uns les supposaient). Il a fort bien satisfait pour les éclaircissements et c'est à un de ces moments qu'il a reçu le sacrement de pénitence en pleine connaissance de cause.

WERMERINGER Nicolas. - ex. - 4 Juin 1878. ++ Mort franchement chrétienne sans respect humain.

LECOEUR Hippolyte Isidore. 21 Juin 1878. ++ (En parfaite connaissance mais à l'agonie).

Nota – DOUTOT, noyé dans les premiers jours de Février, aurait reçu la sépulture. Du moins rien ne s'y opposait. Mais le cadavre n'a pas été retrouvé.

BEAUJOUAN Eug. Désiré, 4 Juillet 78. Décédé subitement.

HAZARD Christophe André, 20 Juillet 78. A demandé le Père qui n'a pu arriver à temps, mais il l'a demandé à haute voix, hardiment et plusieurs fois. (J'étais à Nouméa et le P. Lambert retourné à Vao de la veille).

CLÉMENT Louis Félix Auguste, 24 Juillet 78. Décédé subitement.

GAUDEVELLE, 10 Août 78, +. Aliéné. Il avait rempli ses devoirs avant de quitter la France. Depuis il a eu peu de temps usage de sa raison et peu de lucidité avant de mourir. Mais il a fort bien reconnu et baisé le Christ que je lui ai présenté, reconnu moi-même suffisamment. On l'a trouvé mort dans son cabanon trois jours après cette visite.

Femme DIDIER, 16 8bre, +. Affligée d'une grande surdité et fort peu instruite mais ayant montré une assez bonne volonté.

BLUM Maurice, 21 8bre 78, ++. N'a pu recevoir l'extrême-onction pour avoir trop renvoyé ; mais remplissait ses devoirs de chrétien et a édifié dans plusieurs circonstances. Il s'était confessé le lendemain de son entrée à l'hôpital.

DALOT. 23 9bre78, + +. Aliéné. Prebuit quodam signa religionis.

MARJOLLET François, 10 9bre 78.

LOMBART Louis, 14 9bre 78. Apporté mort à l'hôpital. J'ai dû disputer le cadavre mais sa récente déclaration de catholique, sa bonne conduite, l'absence de billet, tout a fait trancher en sa faveur ; tout était pour lui.

LIEVEN Alexandre, 19 9bre 78, ++. Aliéné, mais ayant eu souvent des moments lucides. C'est à un de ces bons moments qu'il m'a accepté et reçu le sacrement de Pénitence et je crois avec assez de connaissance de cause. Il recevait toujours bien le prêtre et n'a jamais montré d'impiété, au contraire.

BAILLEUL Hyacinthe, 29 9bre 78, +++. Le premier que le successeur du P. JANIN ait vu emporter avec lui l'Eucharistie. Mort franchement chrétienne sans respect humain. Longue agonie et grande résignation surtout depuis la réception des sacrements.

DIDIER Etienne Hilaire. 9 mois. _ fils du déporté de ce nom. 10 Janvier 79.

DIOBAT Joseph, naturel d'Houaïlou exilé à l'île des Pins, baptisé par moi in extremis.10 Février 79.

GEORGES Jean Bte, 13 Février 79, ++. C'est une des morts les plus franchement chrétiennes que j'aie vues à la déportation.

DAVELUY Léon, 14 Février 79. Décédé presque subitement n'a pas voulu ou pu déclarer sa façon de penser.

VASSON Alexandre, aliéné, 29 Juin 1879.

GOSSIUS Joseph, 3 Juillet 1879.

_______________________

19 octobre 1879. Enterrement religieux du déporté LOISON Louis, tué par accident.

Félix, naturel de Baï baptisé in extremis le 17 7bre 1879.

3 janvier 1880 Enterrement civil de la petite VEIL, baptisée en secret.

23 février Enterrement civil du déporté TILLARD

10 février Enterrement religieux d'Antoinette TARTAIRE âgée de 9 mois.

21 avril Enterrement religieux du soldat Etienne JAIDIT. Confessé et

administré hier.

4 mai Enterrement religieux de BLONDEAU, déporté, mort fou. Sans

pouvoir recevoir les sacrements.

17 septembre Enterrement religieux du soldat Emile DUVRAY administré.

Noms des condamnés décédés à l'hôpital.

18 avril 1881 LECOUSTEY mort sans sacrements

7 mai STRATRES id.

9 mai ZANDOT id.

12 juin HUBERT confessé ; porté à l'Église

12 juin GUYAUT mort sans sacrements

13 juin LAVETTINE id.

19 juin LEROY trouvé mort subitement

18 août PETUROS sans sacrements

19 août MOULEUR a reçu tous les sacrements le 24 juillet

2 septembre CAUTHE noyé vol.

5 7bre DANOS décédé sans sacrements

12 7bre DEBANOS id.

16 8bre FRÉMONT mort subit.

23 8bre PRÉVOST décédé sans sacrements

6 9bre LAVEREAU id.

19 9bre BOSMOT id.

30 9bre MIGOLLIER Libéré prisonnier - suicidé

8 Xbre PELLETIER décédé sans sacrement

9 Xbre GATELOT id. enterr. civil.

13 Xbre MIDICAUX tué d'un coup de pistolet

15 Xbre CHARLIER sans sacrements

24 Xbre SOISSON mort subit, dans son lit

1882

2 janvier LEVANDIANY chinois enter. civil.

16 janvier ABYVAIN (protestant)

25 janvier PERRAIRE pendu chez les gendarmes

2 mars BERNART mort sans sacrements, porté à l'Église

4 mars VIEUBLED a reçu la pénitence et Ext.-onction

25 mars GONIS absout

30 mars (Espagnol) BERNOS id.

31 mars OLIVI aurait refusé le prêtre

8 avril BOULINE confessé et administré le jeudi saint

14 avril GOJARD confessé le 30 mars

19 id. GLAIZE sacrements reçus

24 mai TRAVERT mort sans sacrements

28 mai LEUTELIER ?

31 mai LAFONTAINE mort sans sacrements

9 juin MALLET id.

14 juin LE BLOND sans sacrements

18 juin GRAINIER id.

22 id. BEIN id.

29 id. MODRIOT mort sans sacrements

5 août DOPOLOa reçu les sacrements

12 septembre TREVINE mort sans sacrements

16 octobre PLAMAND id.

21 novembre POUSSINEAU id.

1er décembre LETIEN a reçu les sacrements

27 id. MOUNERET mort sans sacrements.

1883

16 janvier CUILLERIER id.

26 janvier MARGUERITE confessé.

1882 Marie Blanche ANGELERI décédée le 5 avril 1882, âgée de 4 à 5

ans.

Henri Charles LEPPERT décédé le 2 août 1882, âgé d'un mois.

1883 FAURY soldat décédé le 11 avril 1883, sans sacrements. Enter.

religieux.

LEDOUX soldat décédé le 14 juin 1883, sacr. et pénitence.

Aumônerie de la Commune et du Bagne

Aumônerie de la Commune et du Bagne

(1872 – 1885)

Le court manuscrit présenté ci-dessous a été découvert lors des recherches menées dans les années 80 au presbytère de l’Ile des Pins. Rédigé par les aumôniers de la déportation et du bagne, il relate chronologiquement – pour les prisonniers et le personnel de surveillance que les prêtres ont pu accompagner religieusement (et une partie des autres) – les morts survenues dans cette île entre 1872 et 1885. Y sont systématiquement mentionnées les prestations sacramentelles dispensées ou leur absence ; et, pour certains, d’autres circonstances ayant entouré le décès. Après avoir procédé à une transcription rapide du manuscrit, nous l’avons déposé aux archives de l’archevêché de Nouméa où il a été microfilmé. Comme il ne présente pas beaucoup d’intérêt historique, il n’a – sauf erreur de notre part – jamais été exploité, ni publié. Trois raisons peuvent cependant justifier sa mise en ligne aujourd’hui. Celle-ci constitue un modeste hommage à ceux des communards et de leurs proches (femmes et enfants) qui, morts en déportation dans cette île lointaine, ont eu le courage ou la faiblesse de retourner vers la religion à la fin de leur vie, supportant que leur mémoire fût méprisée pour cela par leur entourage. En second lieu, le rappel des noms de ces exilés et des ultimes événements de la vie de plusieurs d’entre eux intéressera peut-être quelques-uns de leurs descendants. Enfin, cette lugubre énumération apporte, en dépit de son laconisme, un éclairage assez particulier sur une bien triste page d’histoire. De fait, l’administration des derniers sacrements présentait des enjeux importants pour tous les protagonistes de cette affaire. Leur fierté commandait aux communards de demeurer solidaires et irréductibles face à ce qu’ils percevaient comme des tentatives de récupération religieuse, et ils essayaient de s’en prémunir en faisant signer ce que le clergé appelait «l’infâme billet ». Pour les prêtres, à l’opposé, il s’agissait d’arracher àune damnation quasi assurée, grâce aux sacrements, les mourants condamnés pour leur participation aux crimes de la Commune. L’opiniâtreté était égale de part et d’autre, et cela explique les luttes ouvertes ou sournoises qui se sont maintes fois déroulées autour des agonisants et des cadavres (intimidation, interventions secrètes, etc.). Situation paradoxale, à la croisée de convictions généreuses et de haines tenaces, où la détresse s’est muée en folie pour bien des malheureux (nombreux cas d’aliénation et de suicides). Préoccupés de sauver de l’enfer les âmes des communards mourants, les prêtres ne cédaient rien aux adeptes du « hideux solidarisme » qui s’opposaient à leur zèle. Non seulement il n’y avait, à leurs yeux, pas de salut possible hors de la religion, mais pas même la possibilité de vivre d’une façon vraiment humaine hors d’elle. L’union libre est désignée par le terme d’« accouplement », et la mort d’une femme tuée par son « soi-disant mari, ivre comme elle » est perçue comme l’issue quasi inéluctable (et sans doute méritée) de leur existence coupable. Le sentiment d’appartenance à l’Église et la piété traditionnelle l’emportaient sur la pitié. Au reste, terrible et dérisoire apparaît la palme décernée aux enfants baptisés qui sont morts avant l’âge de raison (ainsi qu’à un indigène baptisé la veille de son décès) : n’ayant pas été en mesure de pécher faute d’avoir assez vécu, ils sont comptés d’emblée parmi les bienheureux élus du paradis –le sort le plus enviable ! Réalisée en hâte et restée sans lendemain, la transcription de ce manuscrit n’est sans doute pas exempte de fautes ; on voudra bien nous en excuser et se reporter aux microfiches en cas de besoin. Étant donné la nature du document, nous avons opté pour une copie autant que possible littérale, avec seulement quelques modifications mineures comme l’emploi de majuscules pour les patronymes et le recours à une ponctuation un peu plus homogène. Pour transposer les icônes utilisées dans le manuscrit et non disponibles en informatique courante, nous avons procédé comme suit : + pour le sacrement de la pénitence, ++ si extrême-onction en plus, +++ si Eucharistie en plus des deux sacrements précédents, et _ pour le décès d’un jeune enfant baptisé (cf. ciaprès). J.M.J.

ASTROLOGIE

|

mardi 2 septembre 2008

mercredi 20 août 2008

Les Pionniers de Nouvelle-Calédonie

Bienvenue sur le site de la Fondation des Pionniers de Nouvelle-Calédonie.

La multitude d'origines des populations vivant en Nouvelle-Calédonie a fait que se sont créées, au cours des années, de nombreuses amicales regroupant les membres des différentes communautés. A ce titre, seuls les descendants des colons, peuple fondateur de la Nouvelle-Calédonie moderne, n'étaient, jusqu'à présent, pas représentés. Depuis 2003, c'est chose faite avec la "Fondation des Pionniers" qui tente de rapprocher les « vieilles familles » calédoniennes et ceux qui se sont joints à elles dans la mise en valeur de ce pays, par le biais de rencontres amicales, de réunions, de bals, etc.

Mais, la Fondation des Pionniers n'est pas qu'une simple amicale : elle défend également les intérêts des Calédoniens en rappelant que les descendants des pionniers ont leurs mots à dire dans la gestion et l'évolution de leur pays.

Les Pionniers de Nouvelle-Calédonie

vendredi 1 août 2008

Histoire de la Nouvelle-Calédonie

Le peuplement du Pacifique sud est récent. L'homo sapiens venu d'Asie émigra vers la Mélanésie à partir de 4000 ans av. JC. Les plus anciennes traces de colonisation de la Nouvelle-Calédonie datent de 1300 av. JC. La Nouvelle-Zélande, encore plus méridionale, ne fut peuplée par les Maori que 900 ans av. JC.

2 périodes "préhistoriques" calédoniennes:

-La période Koné, de 1300 av. JC à 1000 ans après JC, archéologiquement définie par l'art potier Lapita et Podtanéan. Les villages sont essentiellement côtiers.

-La période Naïa-Oundjo: de 1000 ans à l'arrivée des européens. Le peuplement gagne l'intérieur des terres, partout où la nature le permet

|

|

Yahoué Nouvelle-Calédonie - Petite histoire de la Nouvelle-Calédonie

Découverte le 4 Septembre 1774 par James Cook, la Nouvelle-Calédonie n'est française que depuis le 24 Septembre 1853. Ce jour là, l'amiral Febvrier Des Pointes prit possession de l'île au nom de l'empereur Napoléon III et déclara: "A partir de ce jour, cette terre est française et propriété nationale".

A la colonisation pénale, de 1872 à 1894, (déportés politiques de la commune de Paris et déportés de droit commun) succéda une colonisation libre (à partir de 1895) qui vit l'arrivée de nombreux colons volontaires, candidats au départ. L'objectif initial de réaliser en Nouvelle-Calédonie une "colonie de peuplement" était en route.

Peuplée à l'origine d'environ 80.000 habitants, la Nouvelle-Calédonie compte aujourd'hui environ 200.000 habitants dont 45% sont mélanésiens.

Nouméa avec environ 80.000 habitants a su tirer profit des ressources qui font du territoire le troisième producteur mondial de nickel. Elle s'affirme, dans le contexte du Pacifique Sud, comme une capitale insulaire aux fonctions et aux attraits multiples.

Longtemps méconnue de sa métropole, la Nouvelle-Calédonie va faire brusquement la une de l'actualité le 18 Novembre 1984. A la suite du "boycott actif" des élections, lancé par les indépendantistes kanaks, le territoire entre dans une situation proche de la guerre civile. L'opinion publique française découvre alors le "problème calédonien". Il faudra dès lors de nombreux drames avant qu'en 1988, la situation ne s'apaise et que l'île ne retombe dans l'anonymat , sans que tous les problèmes concernant son avenir ne paraissent réglés pour autant.

Le 5 Mai 1998, les trois partenaires des accords de Matignon (l'Etat, le RPCR et le FLNKS) signent les accords de Nouméa. Cet accord est définitivement adopté par le Parlement le 19 février 1999. Depuis la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut originale définissant les modalités de vie économique et sociale pour une période de 15 à 20 ans. De nombreuses compétences ont été transférées au territoire qui devient pour le coup Pays d'Outre Mer (POM). L'Etat conservant les compétences régaliennes (justice, ordre publique, monnaie et défense).

Ce nouveau statut qui met en avant le partage de souveraineté entre la France et la Nouvelle-Calédonie apporte 3 nouveautés:

- l'instauration d'une citoyenneté calédonienne (basée sur le droit de vote aux élections provinciales),

- une certaine autonomie sur la scène diplomatique dans la région Pacifique,

- la possibilité de voter des "lois de pays".

A partir de 2014, les électeurs résidant depuis au moins 20 ans sur le territoire seront consultés sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance.

La Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui représentée à Paris par deux députés, (Jacques Lafleur, Pierre Frogier) un sénateur (Simon Loueckhote) et un conseiller économique et sociale (Marie-Claude Tjibaou).

La Nouvelle-Calédonie est découpée en trois provinces disposant de compétences propres en matières d'éducation, de réglementations sociales et économiques, etc...

|  |  |

| Province Nord | Province Sud | Province des Îles |

Empire colonial français - Wikipédia

Cet article décrit l’empire colonial français.

La France a eu des possessions coloniales de différents statuts, depuis les premières colonisations du XVIIe siècle jusqu'aux dernières grandes colonies des années 1960. Au XIXe siècle et au XXe siècle, l'empire français était le second plus vaste du monde, derrière l'Empire colonial britannique. À son apogée, de 1919 à 1939, le second espace colonial français s'étendait sur 12 347 000 km² terrestres. Incluant la métropole française, les terres sous souveraineté française atteignaient de 1920 à 1940 12 898 000 km², soit environ 8,6% des terres émergées.

Aujourd'hui, les restes de ce large empire colonial sont quelques dizaines d'îles et archipels de l'océan Atlantique, des Caraïbes, de l'océan Indien, du Pacifique sud et du continent Antarctique, ainsi qu'un territoire continental en Amérique du Sud, ce qui fait désormais 123 150 km² (47 548 sq. miles), soit près de 1 % de sa superficie d'apogée de 1940. Il vit dans ces territoires environ 5 850 000 personnes (source 2005). Ces populations jouissent d'une représentation politique au niveau national, ainsi que de divers degrés d'autonomie.

L’empire colonial français était contrôlé par les Forces coloniales françaises.

On distingue deux périodes concernant les empires coloniaux français, le pivot étant la Révolution et l'époque napoléonienne où la France perdit les derniers restes de sa première aventure coloniale :

- Le Premier espace colonial, avant 1803, est constitué principalement de régions de l'Amérique du Nord, de certaines îles des Antilles et de comptoirs en Inde;

- Le Second espace colonial, après 1803, est constitué principalement de régions d'Afrique, mais aussi d'Asie et d'Océanie.

Le premier espace colonial [modifier]

Il est composé principalement par des possessions en Amérique et aux Antilles, ainsi que de comptoirs et d'îles parsemées. La France perd la côté Est du Mississippi lors des traités d'Utrecht en 1713, puis le côté Ouest ainsi que le Canada lors du traité de Paris en 1763. La France a repris la côte Ouest du Mississippi, la Louisiane ouest grâce à Napoléon, mais il la vend aux États-Unis en 1803, la France ne garde plus que des îles et quelques comptoirs. L'Amérique du Nord est en majorité anglophone.

Les justifications de la colonisation française ont évolué avec le temps. À l'origine, la rivalité de puissance avec l'empire austro-espagnol de Charles Quint (François Ier refusait la « clause du testament d'Adam » qui laissait le monopole de l'Amérique aux Espagnols). Deuxième justification, la propagation de la foi chrétienne (missions). Au XVIIe siècle, les établissements des Antilles françaises vivent de contrebande et de piraterie aux dépens des colonies espagnoles et hollandaises plus prospères. Puis vient la justification physiocratique : les colonies doivent fournir les cultures exotiques que la métropole n'assure pas (sucre, café, indigo). Comme les colons français sont peu nombreux, on fait venir en masse des esclaves africains.

À la Révolution s'opposent les partisans du réalisme économique (pas de colonies sans esclaves) et ceux des principes égalitaires (« périssent les colonies plutôt qu'un principe »).

Le second espace colonial [modifier]

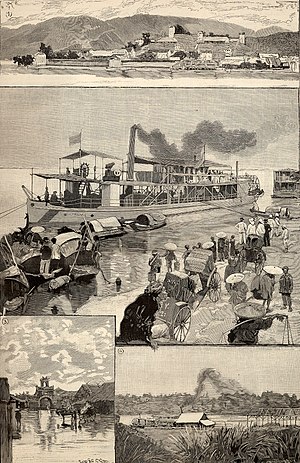

1. Panorama de Lac-Kaï, poste français de Chine.

2. Le Yun-nan, au quai d'Hanoï

3. Rue de Hanoï inondée

4. Embarcadère de Hanoï

Plus limitée, et surveillée en Europe après la défaite napoléonienne, la France se lance dans la conquête de l'Afrique avec la campagne d'Algérie (1830-1847). Puis elle colonisera la majeure partie de l’Afrique occidentale et équatoriale, l'Indochine, ainsi que de nombreuses îles d'Océanie.

La décolonisation diminua son Second espace colonial et, après les étapes de l'Union Française, et de la France d'outre-mer, on en arriva aux DOM-TOM.

Bilan économique de la colonisation française en Afrique [modifier]

En 1960, la France avait bâti en Afrique 2000 dispensaires en état de fonctionnement, 600 maternités, 40 hôpitaux en Afrique noire et à Madagascar. De plus, la France avait construit 18 000 kilomètres de voies ferrées, 215 000 kilomètres de pistes principales utilisables en toutes saisons, plus de 50 000 kilomètres de routes bitumées. Elle laissait également 63 ports équipés et 196 aérodromes.

La même année, en 1960, sur le plan de l'éducation dans les colonies, des efforts ont été accomplis par la métropole et on comptait deux millions d'enfants scolarisés en Afrique noire et à Madagascar. Dans la seule Afrique noire, 16 000 écoles primaires et 350 établissements secondaires, collèges et lycées, fonctionnaient. La France a porté également ses efforts vers la formation puisque 96% des instituteurs étaient africains au moment de l'indépendance. Les 4% restant sont représentés par 28 000 enseignants français exerçant dans la seule Afrique (Afrique du Nord comprise), soit un huitième du corps professoral national.

Au niveau de la santé, de nombreuses maladies ont été éradiquées. Le docteur Jean-Marie Robic, pour lutter contre la peste à Madagascar à la fin du XIXe siècle, et faute de temps, s'est lui-même transformé en cobaye afin de tester le vaccin pour gagner la course contre la mort. Dans le même temps, la mortalité infantile a fortement diminué dans toute l'Afrique noire colonisée.

Contrairement aux idées reçues, les colonies africaines n'ont pas rapporté d'argent à la Métropole. Certes, certaines compagnies se sont enrichies et des particuliers ont fait fortune grâce à la colonisation, mais dans le bilan final, elle a ruiné à la fois la Maison France et surtout le continent africain. Les investissements dans les infrastructures en Afrique et les subventions aux productions agricoles des colonies ont coûté plus cher que ce que les colonies ont rapporté à la métropole. On chiffre à 70 milliards de francs-or (courant 1913) le déficit global de la colonisation en Afrique, soit l'équivalent de trois fois le montant de l'aide Marshall pour la France (thèse de doctorat du professeur Jacques Marseille, directeur de l'Institut d'Histoire économique à la Sorbonne, Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce, 1984).

Bilan humain de la colonisation française en Afrique [modifier]

Les ex-colonies françaises d'Afrique subsaharienne [modifier]

Les Africains participent à la vie politique française, surtout à partir de 1946, date de l'adoption de la Loi Lamine Guèye et de la naissance de la l'Union française (je vous emerde, moi !).

On trouve à l'assemblée nationale le sénégalais Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, l'ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Dahoméen Sourou Migan Apithy, le Congolais Jean-Félix Tchicaya ; Léopold Sédar Senghor entre au gouvernement comme secrétaire d'État à la Présidence du Conseil en 1955, et Felix Houphouët-Boigny en 1956 et « participera à la loi cadre qui prépare l'indépendance (...) de l'Afrique noire sous domination française. »[1]

Les Africains subsahariens en métropole [modifier]

« On peut s'appuyer sur les recensements qui font passer la population d'Afrique subsaharienne résidant en métropole de treize mille cinq cent dix sept personnes en 1946 à dix sept mille sept cent quatre vingt dix sept personnes en 1962. »[2]

Un grand nombre d'intellectuels (Sartre, Aron, Camus, Gide, Monod, Leiris, etc.) soutiennent le lancement de la revue Présence africaine, fondés en 1947 par le sénégalais Alioune Diop. « En septembre 1956, la Presse se fait largement l'écho du premier Congrès international des écrivains et des artistes noirs, organisé par Alioune Diop dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne. »[1]

Dès l'après-guerre, on assiste à une richesse des débats parmi les afro-parisiens : Abdoulaye Sadji, Nini, 1956 (l'impasse de l'assimilation) ; Ferdinand Oyono, Une vie de boy, 1956 (les méfaits de la colonisation) ; Birago Diop, Les comtes d'Amadou Koumba, 1947 (la découverte de la tradition orale) ; Camara Laye, L'enfant noir, 1953 (la célébration des valeurs villageoises) ; Sembène Ousmane O pays, mon beau peuple, 1957 (l'exaltation des cultures africaines) ; Bernard Dadié, Un nègre à Paris, 1959 (l'expérience européenne des étudiants africains). Selon les estimations du ministère de l'éducation nationale, le nombre d'étudiants africains ne cesse d'augmenter : 250 en 1946, 800 en 1950, 2000 en 1955, 5500 en 1960[3].

Tout ceci concoure, écrit Philippe Dewitte, au fait que « le paternalisme existe lui aussi toujours, mais il est incontestablement moins affirmé qu'il ne l'était dans les années 1920 et 1930, quand « le Noir » était symbolisé par par les tirailleurs et le parler « p'tit nèg », par les pseudos « cannibales » du jardin d'Acclimatation, par les exhibitions de l'exposition coloniale, par les spectacles de Joséphine Baker et les bals nègres où la bonne société parisienne n'hésitait pas à s'encanailler. »[4]

Cependant, le racisme existe malgré tout. Alexandre Biyidi, dira dans Présence africaine : « a-t-on jamais évalué la proportion de chances, pour un Africain, de se trouver un emploi dans ce pays ? La France n'est pas un pays raciste ! C'est si vite dit. On ne lynche pas les gens ici ![5] ».

Dans L' enquête sur les étudiants noirs en France (Réalités Africaines, 1962), Jean-Pierre Ndiaye demande l'avis des africains sur différentes questions ; il en ressort que 34,4% des enquêtes portent un jugement favorable sur les français, parmi lesquels 14,6% en comparaisons avec les français d'Afrique.[6]

Le protectorat français sur Tahiti fut imposé à la reine Pomaré en septembre 1842. La gendarmerie fut instituée le 7 novembre 1843, et le premier gendarme à poser le pied sur l'île fut le maréchal des logis Joseph Prat. Lors de la guerre franco-tahitienne de 1844-1847, la gendarmerie participa à la répression et obtint, le 17 octobre 1846, la création d'un détachement de gendarmerie à cheval qui débarqua après la fin du conflit. Parallèlement, la gendarmerie devient le principal élément de pacification du fait de l'absence de " guerres de libération ". C'est ainsi qu'en 1851, une brigade de gendarmerie doit être envoyée à Mangareva (Tuamotu), où les pasteurs mormons mobilisent une importante partie de la population contre les tenants tant de l'Église catholique que de la France. Le calme revenu, le gouverneur laisse dans l'atoll deux gendarmes avec la mission d'appréhender les derniers fauteurs de trouble. Le brigadier Viry, venant arrêter un des chefs destitués le 9 novembre 1852, est désarmé, transpercé de coups de harpon et finalement assassiné. La répression menée par les troupes de Marine et des auxiliaires tahitiens fut rapide et sévère, voire indigne d'une armée constituée : cinq des rebelles sont jugés sur place et pendus sur le champ, le village est pillé, des femmes Paumotou sont violées. Désormais, la gendarmerie se donne pour objectif premier de réguler les tensions inévitables entre les Mao'hi et les quelques aventuriers, commerçants et missionnaires s'installant dans les îles. Dans le même esprit, la gendarmerie surveille les agissements des uns et des autres, n'hésitant pas à prescrire des travaux d'utilité publique, voire l'exil des fauteurs de trouble. Après la répression de la révolte de Raiatea Tahaa, en 1897, c'est la gendarmerie qui eut la tâche de surveiller les 116 déportés envoyés à Ua Huka.

Le protectorat français sur Tahiti fut imposé à la reine Pomaré en septembre 1842. La gendarmerie fut instituée le 7 novembre 1843, et le premier gendarme à poser le pied sur l'île fut le maréchal des logis Joseph Prat. Lors de la guerre franco-tahitienne de 1844-1847, la gendarmerie participa à la répression et obtint, le 17 octobre 1846, la création d'un détachement de gendarmerie à cheval qui débarqua après la fin du conflit. Parallèlement, la gendarmerie devient le principal élément de pacification du fait de l'absence de " guerres de libération ". C'est ainsi qu'en 1851, une brigade de gendarmerie doit être envoyée à Mangareva (Tuamotu), où les pasteurs mormons mobilisent une importante partie de la population contre les tenants tant de l'Église catholique que de la France. Le calme revenu, le gouverneur laisse dans l'atoll deux gendarmes avec la mission d'appréhender les derniers fauteurs de trouble. Le brigadier Viry, venant arrêter un des chefs destitués le 9 novembre 1852, est désarmé, transpercé de coups de harpon et finalement assassiné. La répression menée par les troupes de Marine et des auxiliaires tahitiens fut rapide et sévère, voire indigne d'une armée constituée : cinq des rebelles sont jugés sur place et pendus sur le champ, le village est pillé, des femmes Paumotou sont violées. Désormais, la gendarmerie se donne pour objectif premier de réguler les tensions inévitables entre les Mao'hi et les quelques aventuriers, commerçants et missionnaires s'installant dans les îles. Dans le même esprit, la gendarmerie surveille les agissements des uns et des autres, n'hésitant pas à prescrire des travaux d'utilité publique, voire l'exil des fauteurs de trouble. Après la répression de la révolte de Raiatea Tahaa, en 1897, c'est la gendarmerie qui eut la tâche de surveiller les 116 déportés envoyés à Ua Huka.