Cet article décrit l’empire colonial français.

La France a eu des possessions coloniales de différents statuts, depuis les premières colonisations du XVIIe siècle jusqu'aux dernières grandes colonies des années 1960. Au XIXe siècle et au XXe siècle, l'empire français était le second plus vaste du monde, derrière l'Empire colonial britannique. À son apogée, de 1919 à 1939, le second espace colonial français s'étendait sur 12 347 000 km² terrestres. Incluant la métropole française, les terres sous souveraineté française atteignaient de 1920 à 1940 12 898 000 km², soit environ 8,6% des terres émergées.

Aujourd'hui, les restes de ce large empire colonial sont quelques dizaines d'îles et archipels de l'océan Atlantique, des Caraïbes, de l'océan Indien, du Pacifique sud et du continent Antarctique, ainsi qu'un territoire continental en Amérique du Sud, ce qui fait désormais 123 150 km² (47 548 sq. miles), soit près de 1 % de sa superficie d'apogée de 1940. Il vit dans ces territoires environ 5 850 000 personnes (source 2005). Ces populations jouissent d'une représentation politique au niveau national, ainsi que de divers degrés d'autonomie.

L’empire colonial français était contrôlé par les Forces coloniales françaises.

On distingue deux périodes concernant les empires coloniaux français, le pivot étant la Révolution et l'époque napoléonienne où la France perdit les derniers restes de sa première aventure coloniale :

- Le Premier espace colonial, avant 1803, est constitué principalement de régions de l'Amérique du Nord, de certaines îles des Antilles et de comptoirs en Inde;

- Le Second espace colonial, après 1803, est constitué principalement de régions d'Afrique, mais aussi d'Asie et d'Océanie.

Le premier espace colonial [modifier]

Il est composé principalement par des possessions en Amérique et aux Antilles, ainsi que de comptoirs et d'îles parsemées. La France perd la côté Est du Mississippi lors des traités d'Utrecht en 1713, puis le côté Ouest ainsi que le Canada lors du traité de Paris en 1763. La France a repris la côte Ouest du Mississippi, la Louisiane ouest grâce à Napoléon, mais il la vend aux États-Unis en 1803, la France ne garde plus que des îles et quelques comptoirs. L'Amérique du Nord est en majorité anglophone.

Les justifications de la colonisation française ont évolué avec le temps. À l'origine, la rivalité de puissance avec l'empire austro-espagnol de Charles Quint (François Ier refusait la « clause du testament d'Adam » qui laissait le monopole de l'Amérique aux Espagnols). Deuxième justification, la propagation de la foi chrétienne (missions). Au XVIIe siècle, les établissements des Antilles françaises vivent de contrebande et de piraterie aux dépens des colonies espagnoles et hollandaises plus prospères. Puis vient la justification physiocratique : les colonies doivent fournir les cultures exotiques que la métropole n'assure pas (sucre, café, indigo). Comme les colons français sont peu nombreux, on fait venir en masse des esclaves africains.

À la Révolution s'opposent les partisans du réalisme économique (pas de colonies sans esclaves) et ceux des principes égalitaires (« périssent les colonies plutôt qu'un principe »).

Le second espace colonial [modifier]

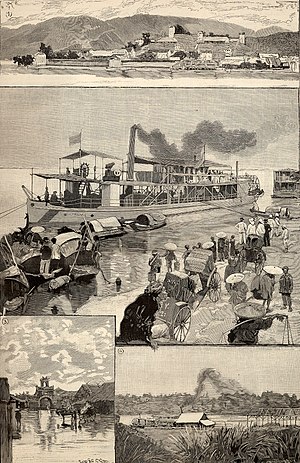

1. Panorama de Lac-Kaï, poste français de Chine.

2. Le Yun-nan, au quai d'Hanoï

3. Rue de Hanoï inondée

4. Embarcadère de Hanoï

Plus limitée, et surveillée en Europe après la défaite napoléonienne, la France se lance dans la conquête de l'Afrique avec la campagne d'Algérie (1830-1847). Puis elle colonisera la majeure partie de l’Afrique occidentale et équatoriale, l'Indochine, ainsi que de nombreuses îles d'Océanie.

La décolonisation diminua son Second espace colonial et, après les étapes de l'Union Française, et de la France d'outre-mer, on en arriva aux DOM-TOM.

Bilan économique de la colonisation française en Afrique [modifier]

En 1960, la France avait bâti en Afrique 2000 dispensaires en état de fonctionnement, 600 maternités, 40 hôpitaux en Afrique noire et à Madagascar. De plus, la France avait construit 18 000 kilomètres de voies ferrées, 215 000 kilomètres de pistes principales utilisables en toutes saisons, plus de 50 000 kilomètres de routes bitumées. Elle laissait également 63 ports équipés et 196 aérodromes.

La même année, en 1960, sur le plan de l'éducation dans les colonies, des efforts ont été accomplis par la métropole et on comptait deux millions d'enfants scolarisés en Afrique noire et à Madagascar. Dans la seule Afrique noire, 16 000 écoles primaires et 350 établissements secondaires, collèges et lycées, fonctionnaient. La France a porté également ses efforts vers la formation puisque 96% des instituteurs étaient africains au moment de l'indépendance. Les 4% restant sont représentés par 28 000 enseignants français exerçant dans la seule Afrique (Afrique du Nord comprise), soit un huitième du corps professoral national.

Au niveau de la santé, de nombreuses maladies ont été éradiquées. Le docteur Jean-Marie Robic, pour lutter contre la peste à Madagascar à la fin du XIXe siècle, et faute de temps, s'est lui-même transformé en cobaye afin de tester le vaccin pour gagner la course contre la mort. Dans le même temps, la mortalité infantile a fortement diminué dans toute l'Afrique noire colonisée.

Contrairement aux idées reçues, les colonies africaines n'ont pas rapporté d'argent à la Métropole. Certes, certaines compagnies se sont enrichies et des particuliers ont fait fortune grâce à la colonisation, mais dans le bilan final, elle a ruiné à la fois la Maison France et surtout le continent africain. Les investissements dans les infrastructures en Afrique et les subventions aux productions agricoles des colonies ont coûté plus cher que ce que les colonies ont rapporté à la métropole. On chiffre à 70 milliards de francs-or (courant 1913) le déficit global de la colonisation en Afrique, soit l'équivalent de trois fois le montant de l'aide Marshall pour la France (thèse de doctorat du professeur Jacques Marseille, directeur de l'Institut d'Histoire économique à la Sorbonne, Empire colonial et capitalisme français, histoire d'un divorce, 1984).

Bilan humain de la colonisation française en Afrique [modifier]

Les ex-colonies françaises d'Afrique subsaharienne [modifier]

Les Africains participent à la vie politique française, surtout à partir de 1946, date de l'adoption de la Loi Lamine Guèye et de la naissance de la l'Union française (je vous emerde, moi !).

On trouve à l'assemblée nationale le sénégalais Lamine Gueye et Léopold Sédar Senghor, l'ivoirien Félix Houphouët-Boigny, le Dahoméen Sourou Migan Apithy, le Congolais Jean-Félix Tchicaya ; Léopold Sédar Senghor entre au gouvernement comme secrétaire d'État à la Présidence du Conseil en 1955, et Felix Houphouët-Boigny en 1956 et « participera à la loi cadre qui prépare l'indépendance (...) de l'Afrique noire sous domination française. »[1]

Les Africains subsahariens en métropole [modifier]

« On peut s'appuyer sur les recensements qui font passer la population d'Afrique subsaharienne résidant en métropole de treize mille cinq cent dix sept personnes en 1946 à dix sept mille sept cent quatre vingt dix sept personnes en 1962. »[2]

Un grand nombre d'intellectuels (Sartre, Aron, Camus, Gide, Monod, Leiris, etc.) soutiennent le lancement de la revue Présence africaine, fondés en 1947 par le sénégalais Alioune Diop. « En septembre 1956, la Presse se fait largement l'écho du premier Congrès international des écrivains et des artistes noirs, organisé par Alioune Diop dans l'amphithéâtre Descartes de la Sorbonne. »[1]

Dès l'après-guerre, on assiste à une richesse des débats parmi les afro-parisiens : Abdoulaye Sadji, Nini, 1956 (l'impasse de l'assimilation) ; Ferdinand Oyono, Une vie de boy, 1956 (les méfaits de la colonisation) ; Birago Diop, Les comtes d'Amadou Koumba, 1947 (la découverte de la tradition orale) ; Camara Laye, L'enfant noir, 1953 (la célébration des valeurs villageoises) ; Sembène Ousmane O pays, mon beau peuple, 1957 (l'exaltation des cultures africaines) ; Bernard Dadié, Un nègre à Paris, 1959 (l'expérience européenne des étudiants africains). Selon les estimations du ministère de l'éducation nationale, le nombre d'étudiants africains ne cesse d'augmenter : 250 en 1946, 800 en 1950, 2000 en 1955, 5500 en 1960[3].

Tout ceci concoure, écrit Philippe Dewitte, au fait que « le paternalisme existe lui aussi toujours, mais il est incontestablement moins affirmé qu'il ne l'était dans les années 1920 et 1930, quand « le Noir » était symbolisé par par les tirailleurs et le parler « p'tit nèg », par les pseudos « cannibales » du jardin d'Acclimatation, par les exhibitions de l'exposition coloniale, par les spectacles de Joséphine Baker et les bals nègres où la bonne société parisienne n'hésitait pas à s'encanailler. »[4]

Cependant, le racisme existe malgré tout. Alexandre Biyidi, dira dans Présence africaine : « a-t-on jamais évalué la proportion de chances, pour un Africain, de se trouver un emploi dans ce pays ? La France n'est pas un pays raciste ! C'est si vite dit. On ne lynche pas les gens ici ![5] ».

Dans L' enquête sur les étudiants noirs en France (Réalités Africaines, 1962), Jean-Pierre Ndiaye demande l'avis des africains sur différentes questions ; il en ressort que 34,4% des enquêtes portent un jugement favorable sur les français, parmi lesquels 14,6% en comparaisons avec les français d'Afrique.[6]

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire